西北师范大学“西部强国丝路行”实践团赴新疆阿克苏地区库车市开展暑期社会实践活动

7月29日至8月3日,西北师范大学旅游学院“西部强国丝路行”实践团一行5人赴新疆阿克苏地区库车市完成为期6天的暑期社会实践。实践团先后前往龟兹博物馆、克孜尔尕哈烽燧遗址与苏巴什佛寺遗址等6个实践地。此次实践活动旨在组织青年学生前往世界遗产地学习调研,积极参与丝路文化遗产保护与文化自信促进宣传,增强同学们对世界遗产价值的理解,提升文化自信,凝聚各方力量,深化对世界遗产价值的认知,探索丝路文化遗产保护及文旅融合的可行路径。

7月25日,武克军老师开展了社会实践工作安排会议,会上特别强调了安全防护、应对措施、物资保障等事项。要求团队成员要仔细认真,不畏艰苦,吃苦耐劳,代表学校展现专业素养,强调“将论文写在祖国大地”的青年担当。

(图为7月25日社会实践安排会议)

7月30日,实践团抵达库车市后,经短暂休整便投入到实践中去。团队首日行程覆盖龟兹博物馆、龟兹故城与清城墙遗址。在龟兹博物馆,团队系统考察了馆藏大量石窟壁画残片及佛教造像,其展陈内容深刻展示了古龟兹独特文化面貌,完整呈现了丝绸之路东西方文明交流互鉴的历史画卷。当日下午,团队转赴龟兹故城与清城墙遗址进行现场勘查与资料采集工作。调研期间库车市突发强沙尘暴,风沙肆虐,环境恶劣。面对突发极端天气,团队成员迎难而上,为保障调研质量及影像资料的清晰完整,团队成员多次顶风调整站位、反复优化拍摄角度。整个过程中,全体成员克服重重困难,最终圆满完成了遗址现场所有预设的影像资料采集与调查任务,为次日深入世界遗产地持续开展科学调研打下了坚实基础。

(图为龟兹博物馆老师带领同学们参观沙盘)

(图为现存龟兹故城遗址)

(图为龟兹故城遗址前老师与成员们讨论)

(图为清城墙遗址调研后团队成员合影)

7月31日,团队奔赴拜城县,先后走进克孜尔石窟与克孜尔尕哈烽燧遗址进行调研。作为中国开凿最早、位置最西的大型石窟群,克孜尔石窟始凿于公元3世纪,其灿烂的壁画与佛教艺术在8至9世纪达到鼎盛,深深吸引了团队成员的目光。尽管调研期间烈日当空、酷暑难耐,全体成员仍坚守一线,对遗址进行了高标准的影像采集和详尽的文字记录。

(图为克孜尔石窟调研合影)

(图为团队成员了解克孜尔石窟简介)

(图为克孜尔石窟)

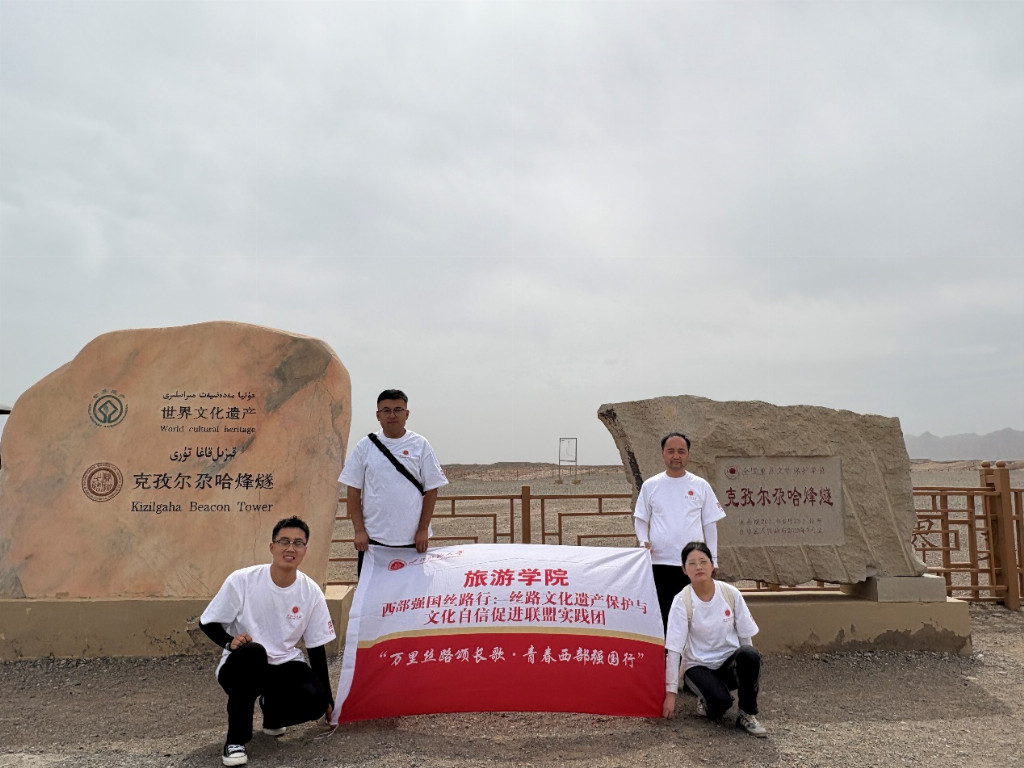

随后,实践团抵达克孜尔尕哈烽燧。这座矗立在却勒塔格山南麓盐水沟口的汉代军事遗址,作为丝绸之路上保存最完好的烽燧之一,历经两千余年风雨,至今仍以挺拔的土筑身形诉说着古代边疆戍守的历史。其独特的夯土建筑与戈壁地貌相映成趣,成为研究汉代军事通讯与丝路防御体系的关键实物,吸引着众多研究者与游客前来探寻其承载的历史密码。

(图为克孜尔尕哈烽燧团队合影)

(图为团队成员了解克孜尔尕哈烽燧遗址简介)

8月1日,实践团前往苏巴什佛寺遗址开展深度考察。该遗址分东西两寺,距库车市区约23公里,曾是龟兹地区佛教活动的重要中心。出土的建筑遗迹与多语种文书为研究丝路时期的宗教文化交流提供了第一手资料。团队在现场对遗址全貌与细节进行系统拍摄和记录,为后续学术分析积累了宝贵素材。

(图为苏巴什佛寺遗址)

(图为团队成员在苏巴什佛寺遗址前合影)

(图为苏巴什佛寺遗址断壁残垣修复中)

通过多日调研,实践团已完成专题视频拍摄、问卷回收及多份口述访谈记录,采集到丰富的一手资料。8月2日,团队成员整理好所有材料,踏上了归途。接下来将对影像资料进行整理与剪辑,撰写调研报告。成员们一致认为,此次实践不仅有效锤炼了他们的专业技能与团队协作能力,更让他们深切体悟到世界文化遗产的独特价值及其保护使命。

此次暑期实践是课堂知识向社会现场的延伸,更是对青年大学生责任感与旅游管理专业能力的全面检验。通过世界文化遗产地的调研,提升了大学生的文化自信,为丝路文化遗产的保护与传承,铸牢中华民族共同体意识贡献青春力量。

文稿:武克军、杨拴艳、张森

图:王志鹏、蔡俊倩